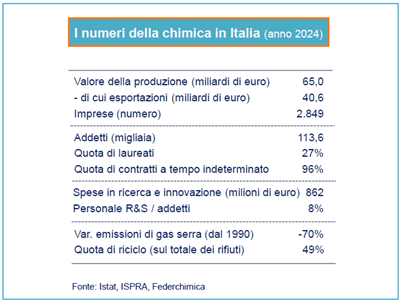

La chimica – con più di 2.800 imprese, oltre 113 mila addetti altamente qualificati e 65 miliardi di euro di fatturato realizzati nel 2024 – è la quinta industria del Paese. L’Italia rappresenta il terzo produttore europeo e, per diverse produzioni specialistiche, riveste posizioni anche più significative.

Ancora più rilevante è l’effetto moltiplicativo e altamente pervasivo del settore sull’intera economia italiana: 100 euro di valore aggiunto nella chimica ne attivano altri 232 lungo tutte le filiere collegate.

Ancora più rilevante è l’effetto moltiplicativo e altamente pervasivo del settore sull’intera economia italiana: 100 euro di valore aggiunto nella chimica ne attivano altri 232 lungo tutte le filiere collegate.

La chimica è, infatti, “l’industria delle industrie”: i suoi prodotti sono componenti essenziali del 95% dei manufatti utilizzati per soddisfare ogni esigenza, dalla mobilità alla salute, dall’abitare all’alimentazione, dal vestire al comunicare.

Anche grazie al suo impegno in ricerca e innovazione (oltre 860 milioni di euro all’anno e 8% del personale dedicato a R&S), la chimica ha saputo coniugare valore economico, sociale e ambientale con risultati di eccellenza. Le emissioni di gas serra sono state ridotte del 70% dal 1990 e il riciclo è la prima modalità di trattamento dei rifiuti con una quota ormai prossima al 50%.

Dopo un 2024 deludente, i timidi spunti di ripresa, che si cominciavano a intravedere, sono stati compromessi. La perdurante incertezza – alimentata dai dazi, ma spesso anche dalla politica ambientale europea – condiziona produzioni e investimenti oltre ad alimentare cautela negli acquisti e fenomeni di stop-and-go che complicano la programmazione delle attività.

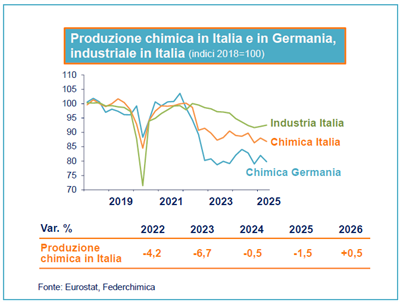

Nel gennaio-agosto 2025 – nonostante un anticipo degli acquisti in vista dei dazi – la produzione chimica ha segnato un calo pari all’1,7% su base annua. Tra i settori utilizzatori gli impulsi positivi sono limitati a largo consumo, farmaceutica e mobili – esposti alle misure protezionistiche americane – mentre, all’estremo opposto, permangono in profonda crisi l’auto e la moda.

I livelli di attività rimangono nel complesso dell'11% inferiori rispetto al 2021. Questa debolezza non caratterizza solo l’Italia ma coinvolge tutta la chimica europea, con un andamento in Germania – primo produttore europeo – persino più penalizzante (-19%). Rispetto alla chimica di base, più energivora ed esposta a situazioni di sovraccapacità a livello internazionale, la chimica fine e specialistica mostra una caduta più contenuta (-5%) e l’Italia risulta più specializzata in questa tipologia di attività (quota di produzione settoriale pari al 55% a fronte del 37% a livello UE).

I livelli di attività rimangono nel complesso dell'11% inferiori rispetto al 2021. Questa debolezza non caratterizza solo l’Italia ma coinvolge tutta la chimica europea, con un andamento in Germania – primo produttore europeo – persino più penalizzante (-19%). Rispetto alla chimica di base, più energivora ed esposta a situazioni di sovraccapacità a livello internazionale, la chimica fine e specialistica mostra una caduta più contenuta (-5%) e l’Italia risulta più specializzata in questa tipologia di attività (quota di produzione settoriale pari al 55% a fronte del 37% a livello UE).

Il Cefic, l’associazione europea delle aziende chimiche, considera a rischio chiusura 350 complessi industriali chimici nei prossimi quattro anni, con la perdita di 200.000 posti di lavoro diretti e 15 miliardi di euro di valore aggiunto.

Questo significherebbe compromettere le prospettive di crescita, non solo del settore chimico ma dell’intera manifattura europea, e importare massicce quantità di CO2 sotto forma di beni provenienti da Paesi con standard ambientali meno rigorosi.

In uno scenario di tensioni geopolitiche, debolezza della domanda industriale e asimmetrie competitive (a partire dal costo dell’energia) si prospetta il quarto anno di calo della produzione chimica in Italia (-1,5%). Un limitato recupero è atteso per il 2026 (+0,5%).

INTENSA PRESSIONE COMPETITIVA E DAZI CONDIZIONANO L’INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA

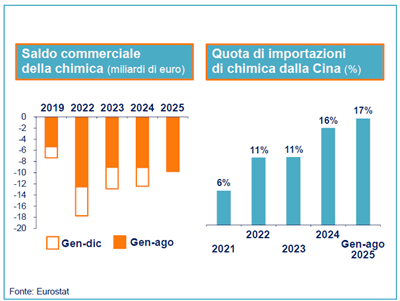

L’industria chimica in Italia è fortemente integrata nel commercio globale, di conseguenza risente in modo rilevante dell’ondata protezionistica. Nel 2024 l’export ha superato i 40 miliardi di euro e, per molte imprese, i mercati esteri assorbono ben oltre la metà delle vendite. Questo è anche frutto di un’elevata specializzazione che amplifica gli effetti delle interruzioni nelle catene di fornitura. L’export chimico mostra un calo in valore (-0,8% su base annua nei primi otto mesi del 2025) con un ripiegamento più marcato dei volumi in un contesto gravato dai dazi e dal rafforzamento dell’euro non solo nei confronti del $ ma anche dello yuan.

L’accordo politico (non vincolante) raggiunto tra USA e UE ha evitato una pericolosa guerra commerciale, ma comporta un significativo aumento dei dazi per gran parte dei prodotti di origine UE a fronte della liberalizzazione prevista per i beni USA. Per la chimica gli USA sono il quarto mercato di esportazione con una quota del 7% e quasi 3 miliardi di export nel 2024. Negli anni recenti l’Italia aveva evidenziato un crescente avanzo commerciale con gli USA (1,2 miliardi di euro nel 2024) grazie al traino della chimica fine e specialistica e nonostante lo svantaggio competitivo nei costi di energia e materie prime. Nel 2025 si assiste ad una brusca inversione di tendenza: nel gennaio-agosto l’export negli USA segna un -4,1% a fronte di importazioni in aumento dell’8%. I dazi USA sui prodotti cinesi comportano, inoltre, un riorientamento verso il mercato europeo, aggravando la già forte pressione competitiva.

L’accordo politico (non vincolante) raggiunto tra USA e UE ha evitato una pericolosa guerra commerciale, ma comporta un significativo aumento dei dazi per gran parte dei prodotti di origine UE a fronte della liberalizzazione prevista per i beni USA. Per la chimica gli USA sono il quarto mercato di esportazione con una quota del 7% e quasi 3 miliardi di export nel 2024. Negli anni recenti l’Italia aveva evidenziato un crescente avanzo commerciale con gli USA (1,2 miliardi di euro nel 2024) grazie al traino della chimica fine e specialistica e nonostante lo svantaggio competitivo nei costi di energia e materie prime. Nel 2025 si assiste ad una brusca inversione di tendenza: nel gennaio-agosto l’export negli USA segna un -4,1% a fronte di importazioni in aumento dell’8%. I dazi USA sui prodotti cinesi comportano, inoltre, un riorientamento verso il mercato europeo, aggravando la già forte pressione competitiva.

Tra il 2021 e i primi otto mesi del 2025 la quota cinese sull'import italiano di prodotti chimici è passata dal 6 al 17%.

Costi energetici non competitivi, dazi e sovraccapacità cinese comportano un deterioramento del saldo commerciale che, nei primi mesi del 2025, è tornato ad aggravarsi. Dal 2021, la produzione chimica cinese è aumentata del 26% a fronte di una domanda mondiale in espansione del 9%. Nello stesso periodo, gli USA hanno limitato la crescita al 3% e l’UE ha perso il 12% (-11% in Italia).

DIVERSI I NODI IRRISOLTI NELLA POLITICA ENERGETICA E CLIMATICA

La chimica è tra i settori più sensibili al costo dell’energia in quanto utilizza le fonti fossili sia a fini energetici sia come materie prime. Le imprese sono fortemente impegnate nel contenere i consumi e i costi energetici: già nel 2021-2022 il 42% aveva intrapreso azioni per l’efficientamento e il 25% per l’utilizzo di fonti rinnovabili (a fronte di meno del 20% nella media manifatturiera). Pur essendo rientrata dai picchi, l’incidenza dei costi energetici sul valore della produzione chimica è passata dal 14% del 2021 al 18% del 2024 (valutata a parità di mix produttivo ed energetico).

La chimica è tra i settori più sensibili al costo dell’energia in quanto utilizza le fonti fossili sia a fini energetici sia come materie prime. Le imprese sono fortemente impegnate nel contenere i consumi e i costi energetici: già nel 2021-2022 il 42% aveva intrapreso azioni per l’efficientamento e il 25% per l’utilizzo di fonti rinnovabili (a fronte di meno del 20% nella media manifatturiera). Pur essendo rientrata dai picchi, l’incidenza dei costi energetici sul valore della produzione chimica è passata dal 14% del 2021 al 18% del 2024 (valutata a parità di mix produttivo ed energetico).

Per l’Italia l’aspetto più penalizzante risiede nel costo dell’elettricità, più alto anche rispetto ai principali Paesi europei. Nei primi 9 mesi del 2025 il prezzo medio all’ingrosso dell’elettricità è risultato prossimo a 120€/MWh a fronte dei 60€ circa in Spagna e Francia. In presenza di prezzi già di per sé elevati, i costi energetici sono ulteriormente appesantiti dalle politiche climatiche europee. Complessivamente – tra costi diretti e indiretti per le emissioni di CO2 nell’ambito dell’EU Emission Trading Scheme – la chimica versa in un anno oltre 600 milioni di euro, un onere che non grava sui produttori extra-europei ed equivale quasi a tutte le spese di R&S del settore. In uno scenario al 2030 il costo complessivo potrebbe raddoppiare, arrivando a superare 1,5 miliardi di euro. Ulteriori aggravi deriveranno dall’entrata in funzione di ETS 2 (che si applicherà alle attività industriali non energivore e civili oggi non sono soggette all’acquisto di quote di CO2) così come dalla prevista operatività del CBAM (Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere).

PRIORITARIA UNA REALE SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

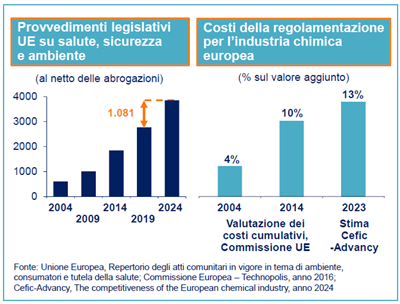

La bulimia normativa dell’UE – con 1.081 nuovi provvedimenti legislativi introdotti in materia di salute, sicurezza e ambiente solo negli ultimi 5 anni – rappresenta un costo sempre più insostenibile. Per le imprese chimiche europee l’incidenza dei costi della regolamentazione UE sul valore aggiunto è più che triplicata, passando dal 4% del 2014 al 13% nel 2023, e l’Italia è tra le più penalizzate per la prevalenza di PMI specializzate in formulazioni che coinvolgono numerose sostanze diverse.

La bulimia normativa dell’UE – con 1.081 nuovi provvedimenti legislativi introdotti in materia di salute, sicurezza e ambiente solo negli ultimi 5 anni – rappresenta un costo sempre più insostenibile. Per le imprese chimiche europee l’incidenza dei costi della regolamentazione UE sul valore aggiunto è più che triplicata, passando dal 4% del 2014 al 13% nel 2023, e l’Italia è tra le più penalizzate per la prevalenza di PMI specializzate in formulazioni che coinvolgono numerose sostanze diverse.